一、近红外光谱分析技术简介

近红外(Near Infrared, NIR)光是指波长介于可见光区与中红外区之间的电磁波,其波长范围约为780~2500 nm,波数范围约为12500~4000 cm-1。近红外光谱分析(NIRSA)是指利用近红外谱区包含的物质信息,主要用于有机物质及部分无机物质定性和定量分析的一种分析技术。近红外光谱分析兼备了可见区光谱分析信号容易获取与红外区光谱分析信息量丰富两方面的优点,加上该谱区需要依靠化学计量学方法提取信息等特点,使近红外光谱分析成为一类应用广泛的分析技术。

二、近红外光谱的基本原理

1.分子与光谱

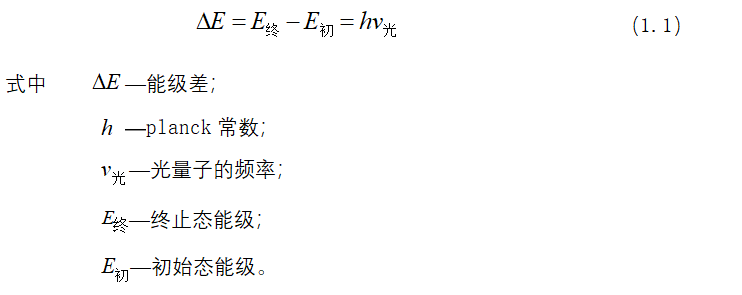

分子具有不同类型的运动,大致包括:分子内各种电子运动,分子作为整体的平动和转动,分子内各原子的振动,原子核的振动等。按量子力学的观点,分子运动所具有的能量是量子化的,称为分子的能级。原子或分子在与光作用时,只有当光子的能量等于原子或分子中的某些电子的能量级差时才产生光的吸收,一个光子的全部能量将一次被一个电子所吸收,不需要积累能量的时间。原子中电子吸收光子的现象称为原子吸收光谱,分子中电子吸收光子的现象称为分子吸收光谱。原子或分子能级跃迁时吸收光量子的频率可用玻尔频率方程式来描述:

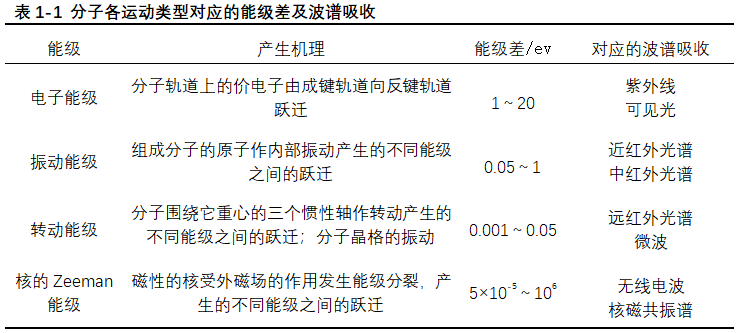

上式也适用于光量子发射的情形(从高能级向低能级跃迁)。光量子所具有的能量E光和其频率成正比(即E光=hv光)。分子运动类型不同其相应的能级差也各不相同,因此需要吸收不同频率光量子能量使它们跃迁,由此产生不同的波谱吸收。表1-1是分子各运动类型对应的能级差及波谱吸收。

2.近红外光谱的产生

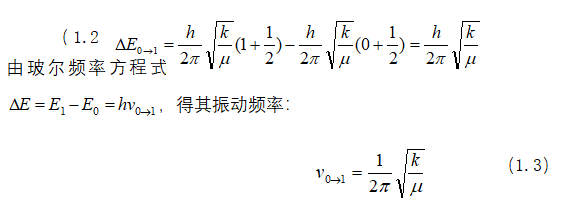

物质近红外光谱的产生主要是分子振动的非谐振性,使分子振动从基态向高能级的跃迁成为可能。分子的非谐振性将出现倍频振动,其频率大致为(但不等于)基频频率的整数倍。依据量子力学的观点,当分子吸收红外光引起分子的简谐振动时,其能级的跃迁要满足一定的量子化条件(选律):Dv= ±1,即振动能级只能在相邻的位置之间跃迁。若振动量子数由v=0→1改变,则其对应的能级跃迁能量差:

v0→1称为基本振动频率,简称基频,对应的吸收谱带称为基频吸收带或基本振动谱带。分子也可以按基频的整数倍2v0→1、3v0→1频率发生振动,这种频率称为分子振动的一、二级倍频。若分子中存在几种频率的振动,则在一定的条件下两种频率的振动可以发生偶合,形成频率相当于两种频率之和的合频振动。此外,还有从高于v=0的能级开始跃迁,对应的谱带称为热频吸收带。

由于近红外光谱区是红外光谱区能量较高的部分,分子振动的倍频、合频、热频能级跃迁的吸收都有可能出现在近红外区,但热频是从激发态开始的跃迁,发生的几率极小,谱带非常微弱,因此近红外区主要是分子倍频、合频吸收带[48]。正是分子的倍频振动形成了分子的近红外光谱。从基频到第一倍频,谱带吸收程度约减小10倍以上,更高级倍频带的强度更加微弱。近红外区在4000 cm-1以上(即波长2.5 mm以下),这意味着只有在4000~2000 cm-1(2.5~5 mm)范围内的基频吸收带才可能在近红外光谱区形成有适当吸收强度(可检测)的倍频与合频吸收。根据实际分子基频谱带的分布可推知只有与氢有关的功能团,主要是O-H、C-H、N-H等基团的伸缩振动才能在近红外区形成适当强度的倍频、合频吸收谱带。因此,几乎所有的有机物的一些主要结构和组成都可以在它们的近红外光谱中找到特征信号;且图谱稳定,获取光谱容易。由于食品与农产品的组分以及大多数有机物都由这些基团构成,基团的吸收频谱表征了这些组分的化学结构,因此根据这些基团的近红外吸收频谱出现的位置、吸收强度等信息特征,可以对这些组分作定性、定量分析。